在内蒙古自治区人民医院的档案室深处,一泛黄的照片静静诉说着历史的厚重。照片的背后是时任医院儿科主任的额尔德木图作为自治区人民政府组织的医疗专家组负责人,带队赴上海育婴院接收最后一批南方“移入孤儿”的故事。这一幕发生在1960年。

这些手写的纸张,记录者当年的点点滴滴,它们不仅是历史的见证,更是对医院儿科精神的深刻休现。61年后的今天,我们再次翻这些尘封的记忆,不仅是为了重温那段流金岁月,更是为了探寻、掘和传水一代代儿科人护佑内蒙占儿童健康的精神遗产。

追忆光辉岁月 以爱之名救治入蒙三千孤儿

记忆的底片定格在公元1947年初夏,承载着全区2300万人民群众生命健康重托的内蒙古自治区人民医院诞生了。在这所中国第一家少数民族边疆地区综合性医院里,儿科是当时最早成立的科室之一。

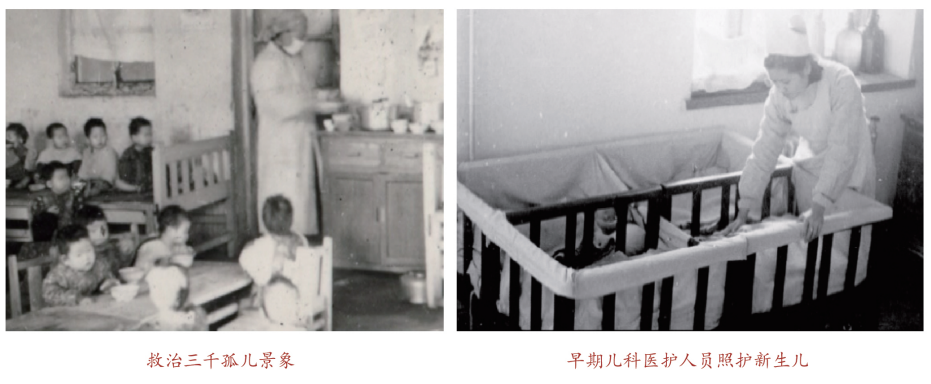

20世纪50年代末60年代初,三年自然灾害使许多南方的孩子变成了无家可归的孤儿。从江南水乡到塞北草原,内蒙古以广阔的胸怀接纳了来自上海、安徽等地的3000多名孤儿。

那时正值草原的深秋,恶劣的气候对于“水土不服”的孩子们是个严峻的考验,疾病、死亡不可避免地发生了。

接一个、活一个、壮一个,这是时任自治区主席乌兰夫给党中央的承诺,也是对自治区医疗战线提出的最高要求。内蒙古自治区人民医院责无旁贷地担负起这一重大历史使命。

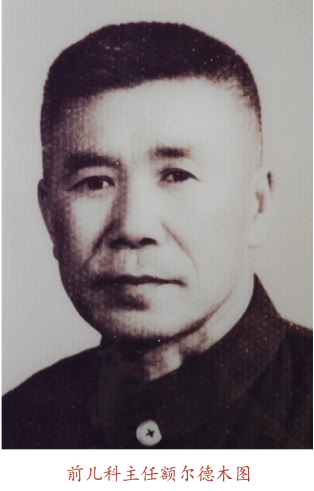

医院的儿科专家们被紧急抽调到设在温都尔庙的“生命战场”数月之久。最初的儿科主任额尔德木图就是其中的代表。麻疹、合并肺炎、高烧不退,这样的危机几乎天天都在发生,抢救、隔离跟打仗一样。药品源源不断地从呼和浩特运来,医务人员通宵达旦,高负荷运转。

作为最初三千孤儿的救治单位之一,内蒙古自治区人民医院倾尽了全力。在温都尔庙,医院初代儿科的莫基人以自己精湛的医术和极端负责的精神挽救着那一批濒临天折的共和国的孩子们。他们平凡的付出,正是践行了伟大的儿科精神,也是医院儿科精神传承的开端。在此后的七十多个春秋中,这里的儿科医生们遵循着前辈的足迹,以强烈的爱心、耐心与责任心,护佑着北疆草原数以万计儿童的健康成长。

溯源发展历程 77 载红色基因传承

救治三千孤儿只不过是内蒙古自治区人民医院在儿童救治历程中的一个缩影。透过时空的眼眸,将目光投向77年前的那一刻:几张简单的病床,几间简陋的诊室,却承载着全区儿童的安康!那时的“小儿科”伴随自治区与自治区人民医院的发展建设,一路成长。

在77年的发展史中,每一代儿科学科带头人的光辉故事都是医院发展的见证。从参与救治三千孤儿的额尔德木图,到全家两代三口都扎根这所医院的刘敦仁;从在激情岁月中支边援蒙的李金鑫、么桂芳夫妇,到父子两代共同参与援非的贾岑;从提出诊治患儿“如薄冰如临深渊”

前儿科任主任王文兰(左二)、云霞(右二)、艾荣(右一)正在查房

原则的于秀琴,到见证儿科逐步发展壮大的王文兰、云霞;从初创新生儿科的张春丽,到自治区首位“白求恩奖章”获得者刘建平,再到今天带领儿科发展壮大、走进新时代、走向辉煌的朱华……在这77年的时间里内蒙古自治区人民医院一代又一代儿科人坚守在临床第一线,秉承着“儿科强、儿童强、中国强”的理念昂扬向前,不懈奋斗。他们流淌在血液中的信仰,为医院儿科事业奠定了坚实的基础,为儿科学科的发展提供了强大的精神动力。

从草原红城的几间茅草房,到目前开放床位180余张;从“小儿科”再到今天包含普通儿科、儿科重症、儿童血液、新生儿科的综合性大儿科,回首儿科发展的这77年,设施从简单到精密,团队从弱小到强大,业务从单一到综合,内蒙古自治区人民医院儿科已然成为集临床医疗、科研、预防、保健、康复于一体的儿童医学中心,承担着内蒙古地区儿童急诊急救和危重症的主要救治任务。

医院幼儿园旧照

而凝聚成如此强大发展力的源泉在于“传承”。这一传承,既是使命的积淀,也是责任的赓续。

细心、耐心与爱心 不忘初心赘续至今

谈及儿科,总绕不开儿科工作的种种困难……诸如患儿病情进展快、个体差异大、突发情况多,又如无法正常与患儿交流沟通,儿科专业医务人员相对缺乏。另外,在独生子女时代,患儿父母对孩子就医的高要求……

儿科名誉科主任朱华诊查患儿

然而,在这些矛盾下,儿科医生依旧坚守岗位,这源于他们对儿童健康事业的热爱,也源于老一辈儿科医生传承下来的强烈责任感,更是儿科医护人员对“耐心”“细心”“爱心”这三种精神多年的沉淀、继承与发扬。

“希望把儿科打造成一个温暖、有人情味、富有正能量的科室,让每个患儿有很好的就诊体验。”儿科名誉科主任朱华总是这样说道。

耐心是儿科医生的一个极其重要的特质。患儿大多不能清晰表达身体的病痛,更会因为恐惧而闹个不停,配合度很低。所以儿科也常被称为“哑科”。这是儿童诊疗工作的一大难点。因此,儿科医生不仅仅要有更强的责任心,也要具备丰富的临床经验,还要耐得住性子揣摩患儿的心理活动,在分毫之间洞察患儿的病恙所在。

现任儿科党支部书记、科副主任于少飞接诊患儿

细心与爱心则是儿科工作的重要基础。“如履薄冰,如临深渊”,儿科老主任于秀琴是这样形容儿科工作的。谨慎细致始终是老一辈儿科医生在传帮带中所强调的特质。她们用细致入微的诊察,缜密全面的问询,春风化雨的抚慰,在言传身教、潜移默化中影响着一代代年轻的儿科医生,将儿科诊疗工作所需要的爱心特质传承至今。

据儿科党支部书记于少飞回忆,儿科医生的耐心和细心非常重要他刚参加工作时有一次从凉城转诊来一个七岁的小男孩,送来时已是深度昏迷。初诊发现孩子肺部水泡音很明显,可能肺部感染,但家属非常肯定孩子没有发烧与咳嗽。于是医生只能更加耐心、更加细致深入地进行询问,“孩子来之前有没有吃过药,日常生活有没有什么特殊的事情发生”。这时候,孩子的爷爷突然回忆起,为了杀灭孩子身上的虱子,曾用农药给孩子浸泡过衣服。这个关键的信息立刻给抢救指明了方向!就是这个有效的线索,使命悬一线的患儿及时获救。

内蒙古自治区人民医院儿科之所以能赢得患者的信赖,口碑广为传颂,不仅取决于医疗技术的出类拔萃,也归功于医者仁心的天使情怀。

爱与责任同行 高屋建瓴助力儿科发展

爱与责任同行,薪火传至今日,这根“接力棒”交到了朱华的手中。她常说,提升技术能力的同时,要做有情怀的儿科医生。

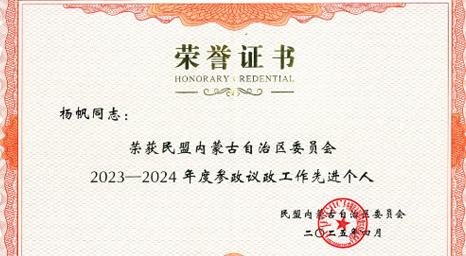

朱华不仅是这个团队的领头雁,也是行业的领军人。她不仅是医院儿科的学科带头人,还是自治区政协常委。从根本出发,破解儿童就医难题,统筹推动儿科学科整体发展,是朱华作为儿科医生所关注的不同视角。

朱华深切体会到仅仅做一个好医生,看病救人还是不够的,面对国家医疗体制改革所处的环境,还要站在老百姓的角度去思考问题,为他们发声,这样才能推动医疗事业真正朝着群众所期所盼的方向发展。因此从治病救人到建言献策,朱华的政协履职犹如行医一样,脚踏实地,尽心尽责,为内蒙古儿童的健康成长做出了应有的贡献。

近10年来,她立足儿科医生本职,坚持参政议政,在关注儿童权益、儿科发展、儿童健康等方面积极建言献策,先后有十多篇提案和社情民意信息被国家、自治区有关部门吸收采纳。2015年,朱华在深入基层调研时发现,区内一些医院普遍存在“儿科医生荒”的现象。发现问题后,她亲历亲为,利用1年时间,深入内蒙古69个旗县级医院了解情况,最终在自治区“两会”上提出了《再次建议提高并落实儿科医生的待遇》《关于亟待解决旗县人民医院医生编制问题》的提案,得到了政协的高度认可。通过这两个提案,从政策扶持等方面逐步解决了基层医院的难题,对我区儿科医疗事业的发展起到了巨大的推动作用。

朱华围绕儿科发展积极撰写提案

这些年,朱华十分牵挂贫困家庭患儿。她利用界别优势,拿出了许多实实在在的举措。十多年前,她就针对婴幼儿没有医保,一些家庭因病致贫或被迫放弃治疗等问题,提出了“对婴幼儿实行强制性医疗保险”的建议。不曾想,她的提案竟然对家乡孩子们的医疗权益保障产生了深远影响。多年来,她积极协调慈善基金,为100多名来自贫困家庭的大病患儿筹措善款近300万元,对于先天性心脏病、白血病、骨科先天疾病等患儿的救助起到了积极的作用。

有温度的就医环境 为患者着想由来已久

积极营造让患者满意的就医环境,推行新的服务理念,让科室诊治充满人文关怀,始终是医院儿科在硬件设备和技术力量之外的一个重要关注焦点。

温馨的爱心妈咪小屋

由于空间条件所限,最初的旧儿科病房最早只能给患儿提供一张小铁床,给陪护的家长一个小凳子。时间一长,陪床的家长身心疲惫。2008年,儿科病房在迁入新住院楼的时候,便专门提出了将病床设计成子母床的理念,这样就兼顾了患儿家长陪护与休息的双重需求。这个看似普通的理念,却使医院儿科的服务能力建设走在了区内的前列,赢得了广大患者的一致好评。

充满爱心的儿科治疗区

其实,在内蒙古自治区人民医院儿科,像这样的暖心之举还有很多。2014年,医院启用了新的门诊大楼。儿科门诊大厅设置在二楼,这里的环境充分考虑了孩子们的心境,不仅有医院主流的绿色和白色,还设置了儿童游乐区和很多卡通人物场景,最大限度地消除前来就诊的孩子们对医院的恐惧感。除此之外,为了方便需要母乳喂养的患儿家长儿科门诊专门设置了“爱心妈咪小屋”……

强化内涵建设 谱高质量发展新篇

任何一项事业的发展,必然有其发展的奥秘。儿科发展得益于她的“软硬兼施”、“内外兼修”。

更重要的还是其自身的一种竞争力和吸引力。而这种力量来自于77年来厚积薄发的技术实力和以人为本的发展理念。对于一个引领地区发展的专业学科,想要赢得患者的信赖、行业的认可,就必须在专科领域内拥有特色专长,在专长领域内拥有技术权威,更要在内涵建设上下足功夫,做到专、细、精。

儿科医护人员合影

精湛的诊疗技术、诚信的服务品质,让内蒙古自治区人民医院儿科成为了全区儿童健康事业一个响当当的品牌。

内蒙古自治区人民医院儿科目前是中华医学会儿科分会委员、中国医师协会儿科医师分会常委、内蒙古医学会儿科分会主委、内蒙古医师协会儿科医师分会会长、内蒙古护理学会儿科专委会副主委所在单位,也是中华医学会儿科分会小儿急救学组、小儿感染学组、小儿血液学组、灾害学组、儿童药物学组、消化学组、儿童保健学组及小儿心血管学组等委员的所在单位。2016年,科室成为自治区“草原英才工程产业创新人才团队”。

近5年,儿科团队承担自治区自然科学基金项目3项、自治区攻关项目3项。获自治区科学技术进步二等奖2项、三等奖3项,自治区医学会科技进步一等奖1项、中国中西医结合学会心血管病专业委员会科学技术二等奖1项。

儿科本着“科学合理、注重实效”的发展理念,科室技术力量不断提升,重视人才培养,是自治区领先学科、自治区儿科质量控制中心单位。曾被团中央授予“青年文明号集体”,还荣获全国卫生系统护理专业“巾帼建功文明岗”。2012年,在全国女职工岗位创新技能大赛儿科组中斩获“团体第名”。2024年,被自治区总工会授予“工人先锋号”。

2024年,国家卫生健康委通报全国党建示范医院及临床科室标杆党支部选树结果,内蒙古自治区人民医院儿科党支部成功入选,获评“全国公立医院临床科室标杆党支部”。

随着技术的进步,儿科各亚专业迅速发展。2012年,医院率先建立了现代化儿童重症监护病房,显著提高了危重患儿救治成功率,年平均抢救700余例危重患儿。暴发性心肌炎属儿科急危重症,一旦发病十分凶险,致死率极高。2017年,儿科重症团队和心脏外科重症团队联合,首次应用体外膜肺氧合技术(ECMO)成功救治一名16岁心脏停患儿,此后用该技术再次救治了2名处于濒死状态的暴发性心肌炎患儿,填补了我区儿科领域应用ECMO救治患儿的空白,达到国内领先水平。

新生儿科面向全区接收危重新生儿及本院产科分娩的高危新生儿,处于自治区领先地位,在内蒙古新生儿界享有极高声誉。曾成功救治胎龄仅26周,体重仅600g的早产儿。

小儿血液科是内蒙古成立的首个儿童血液专科,技术团队成功开展自治区首例自体造血干细胞移植术,是全区治疗儿童白血病和实体肿瘤最多的单位,5年总生存率达85%以上。

“儿科强,儿童强,中国强”——内蒙古自治区人民医院儿科作为全区儿科实力最雄厚的医疗机构之一,是77年探索、77年奋斗、77年积累的必然结果。这“三个强”不仅牢牢地粘贴在医院儿科门诊的墙壁上,也深深地镌刻在无数内蒙古自治区人民医院儿科人的心底,更熔铸在奋力实现高质量发展的长远大道上。

儿科文化墙

如今的内蒙古自治区人民医院儿科,在技术上和服务上,体现“仁者爱人”、“见利思义”之道,强调“无信不立”“躬自厚而薄责于人”。牢固树立了“患者至上,情在交流,视病人为亲人”的服务准则,以诚信立业,以优质的医疗服务赢得了老百姓的信赖。

77年默默耕耘,77年发展前行,随着一批批患儿的康复出院,这支充满爱与希冀的团队在经历了开拓、求索、坚持、累积后,在孩子们健康的笑脸和百姓的口口相传中,在社会各界和各级政府的肯定下,为北疆草原儿童撑起了一片天空,有了树的根基,有了枝的繁茂,更有了昂然枝头的生机和希望!

来源:医院文化与院史办公室王博阳、吕承锟

来源:医院文化与院史办公室王博阳、吕承锟

发布时间:2025.03.31

发布时间:2025.03.31

浏览次数:204

浏览次数:204

字体:

字体: